1207(承元元)年、北陸道(北国街道)を進む親鸞聖人一行は、越前国の玉江を通りました。

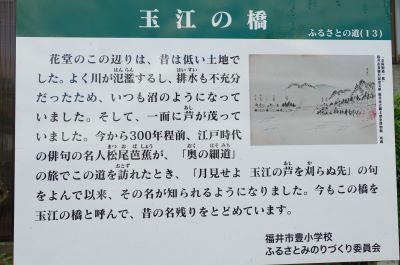

街道は、現在の福井市花堂町に当たる玉江の地を通っていました。かつてそこは、地名の由来となった玉のような清流 浅水川の氾濫原。湿地が広がり葦が群生し、様々な水鳥が飛来していた景勝地でした。

かつては、夏に葦を刈る「夏苅り」が盛んに行われ、「夏苅りの葦の玉江」という歌枕となっています。

松尾芭蕉もここを通り、句を詠みました。

玉江 「月見せよ 玉江の芦を 刈らぬ先」

現在は「玉江二の橋」として、かつての景勝地の記憶を留めています。

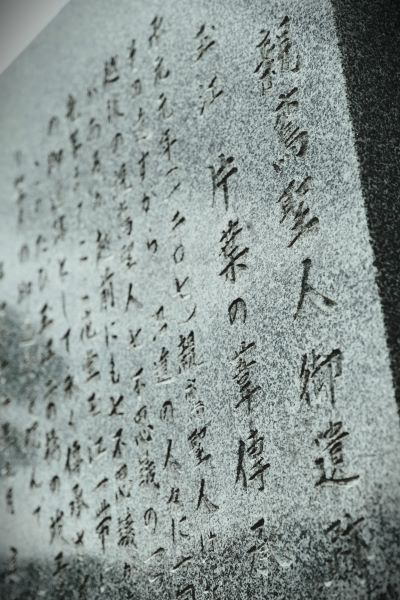

承元元年(1207年)、親鸞聖人は越後に流されたが、その道すがら沿道の人々に一向念佛を説かれた。

越後の親鸞聖人七不思議の1つに片葉の葦というのがあるが、越前にも七不思議があり、その片葉の葦は先年までここ花堂玉江一帯に繁茂していて聖人の遺跡として長く傳承されてきた。

このたび玉江二の橋の竣工を記念して有志相計り聖人の御遺徳を偲んで、この石碑を建てる。

昭和62年9月 建之

花堂老人クラブ一同

そこかしこに刻まれる、古の足跡。聖人の御教化の旅は続きます。

所在地 片葉の葦 伝承の地

福井県福井市花堂中2-3-1

|

|